お知らせ

脱炭素先行地域

2025/06/12

はじめに

地球温暖化の進行により、気候変動や自然災害が世界各地で深刻化しています。こうした課題に対応するため、日本では「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ、温室効果ガスの排出を実質ゼロにする社会の実現に向けて動き出しました。この目標に向かって、地域ごとに先駆的な取り組みを推進していく「脱炭素先行地域」が注目されています。これは、地域の資源や特色を活かし、脱炭素化と地域活性化の両立を目指すプロジェクトで、国が支援しながら全国に波及させていく仕組みです。

今日は脱炭素地域について、また全国的にどのような取り組みをされているかなど事例も紹介しながらお伝えしていきたいと思います。

脱炭素先行地域の目的とは?

(環境省:「脱炭素先行地域とは?」)

脱炭素先行地域とは、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなります。

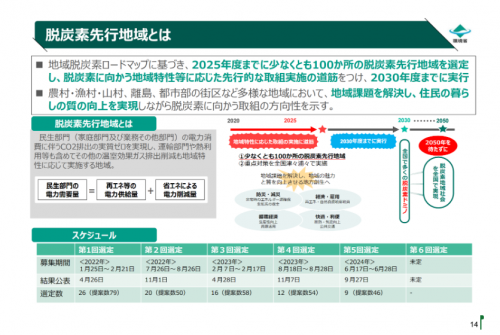

「地域脱炭素ロードマップ」では、地方自治体や地元企業・金融機関が中心となり、環境省を中心に国も積極的に支援しながら、少なくとも100か所の脱炭素先行地域で、2025年度までに、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行し、これにより、農山漁村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を同時解決し、住民の暮らしの質の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示すこととしております。(引用元:環境省「脱炭素地域づくり支援サイト」)

まとめると…

- 2030年度までに、民生部門(家庭・業務)の電力起源のCO₂排出量を実質ゼロにすること

- 地域の再生可能エネルギー(太陽光、風力、小水力など)を最大限活用すること

- 脱炭素化と同時に、地域の抱える課題(人口減少、防災、交通、福祉など)も解決すること

脱炭素先行地域になるための条件とは?

この地域に選ばれるには、環境省が定めた一定の要件を満たす必要があります。1、必須条件(確認事項)

・2030年度までに民生部門の電力起源CO₂排出を実質ゼロにする明確な計画があること・地域に合った再エネの導入方針を持ち、それが実現可能なものであること

・脱炭素化と合わせて、地域課題にも対応する取り組みであること

2、加点対象となる評価項目

・技術的に確立されているが社会実装が進んでいない取り組みを含むこと・他地域にも応用しやすいモデル性や再現性を持つこと

・地域内で経済循環を生み出す仕組みを備えていること(例:地域新電力の設立、雇用創出など)

自治体単独の取り組みではなく、企業や地域住民、大学、NPOなどと連携して進める体制も評価対象となります。

選定プロセスと国の支援

脱炭素先行地域は、環境省の公募によって選定されます。公募は年に1〜2回行われ、選定までには次のような流れがあります。- 自治体が脱炭素に関する計画を策定

- 地方環境事務所を通じて環境省に申請

- 有識者による評価委員会が審査

- 環境省が「脱炭素先行地域」として選定・公表

代表的な取り組み事例

北海道寿都町

町営で風力発電を実施し、売電益を町の運営資金として活用。1989年から続くこの取り組みは、地域の自立と再エネ普及の両立モデルとして全国から注目されています。鳥取県米子市・境港市

両市が設立した地域新電力会社が、地元の再エネ事業者から電力を買い取り、地域に供給。利益は地域内に還元され、経済とエネルギーの地産地消が実現しています。静岡県静岡市

清水駅周辺に「マイクログリッド(小規模分散型電力網)」を整備し、災害時でも電力供給が可能なエリアを形成。再エネ活用と防災強化を兼ねた先進的事例です。企業が果たすべき役割とは?

脱炭素先行地域の取り組みは、自治体だけでは完結しません。企業の持つ技術力や資本、ノウハウは非常に重要です。企業が果たせる主な役割には次のようなものがあります。- 再エネ設備や省エネ機器の提供・設置

- 地域との協業による脱炭素計画の立案・実行

- 自社施設での実証実験や脱炭素モデルの展開

- 地域新電力事業への参画や支援

脱炭素先行地域がもたらすメリットと課題

メリット

- 国からの財政・技術支援を受けられる

- 地域の脱炭素化と経済活性化を両立できる

- 企業にとっては地域密着型の新たな市場機会になる

課題

- 設備導入の初期コストが高額になることもある

- 技術的課題や人材不足など、実装面での困難

- 地域住民や企業の理解・合意形成に時間がかかる場合もある

脱炭素がもたらす日本の未来:経済・社会・暮らしの変化

脱炭素先行地域の取り組みは、単にCO₂排出を削減するだけでなく、私たちの生活や社会の在り方そのものを大きく変えていく力を持っています。以下は、脱炭素が実現する未来の日本の姿についての展望です。①分散型・自立型のエネルギー社会へ

従来の大規模発電・送電による中央集権的なエネルギー供給から、地域で発電し、地域で使う「分散型エネルギー社会」への転換が進みます。これにより、災害に強く、停電や供給リスクの少ない、安心・安全な暮らしが実現されます。また、地域で生み出した再生可能エネルギーが地域経済を支えることで、「エネルギーの地産地消」が新たな地域産業として根付いていくでしょう。

②新しい雇用と産業の創出

脱炭素化により、省エネ・再エネ関連産業が拡大し、新たな雇用機会が生まれます。例えば、太陽光発電の設置・管理、エネルギーマネジメント、断熱改修、EV(電気自動車)整備などの分野で、地域密着型の仕事が増えていきます。さらに、地域の企業が自社の脱炭素技術やノウハウを国内外に展開することも可能となり、日本全体の競争力向上にもつながります。

③健康で快適な生活環境の実現

断熱性の高い住宅、自然エネルギーを活用した空調、歩きやすいまちづくりなど、脱炭素化に伴うインフラ整備が、健康的で快適な暮らしを後押しします。ヒートショックの防止や夏場の暑さ対策など、日常生活でのストレスも減り、生活の質(QOL)が向上します。④国際的な信頼とリーダーシップ

日本が国内で脱炭素の成功モデルを確立し、それを世界に発信することで、国際社会における信頼と存在感が高まります。特にアジア太平洋地域においては、日本の技術や制度が“ロールモデル”となり、グリーントランスフォーメーション(GX)をリードする国としての地位を確立できるでしょう。まとめ

脱炭素先行地域は、単なるエネルギー政策ではなく、「地域の未来づくり」に直結した取り組みです。地元の自然や産業、暮らしを活かしながら、次世代へ持続可能なまちを引き継いでいくための大きなステップといえます。企業にとっても、地域との連携は信頼関係を築き、新たな価値を生み出すチャンスとなります。自治体、企業、住民が一体となり、脱炭素と地方創生の両輪で、持続可能な社会を実現していきましょう。